この度NTTコミュニケーションズ株式会社様が運営するビジネスセミナーシリーズ『docomo business Watch』にお招きいただき、講演の機会を賜りました。今回のセミナーのテーマは「2025年生成AIトレンド予測」であり、生成AIに関する最新動向や今後の展望についてお話ししました。

『docomo business Watch』はNTTコミュニケーションズ様による企業向けセミナーで、経営層や新規事業開発担当者、イノベーションリーダーの方々など、2025年に向けた戦略的方向性を模索するビジネスリーダー層を主な対象としています 。今回、そのような場で講演の機会をいただけたことを光栄に存じます。以下に、本セミナーの内容について概略をご報告いたします。

目次

「2025年生成AIトレンド予測」セミナー内容

セミナーでは、生成AIの基礎から最新トレンド、そしてそれに伴う課題まで解説を行いました。(収録は2024年12月)それぞれのポイントを簡潔にまとめます。

生成AIとは何か?

まず初めに「生成AI(Generative AI)とは何か」について解説いたしました。生成AIとは、人工知能技術の一分野であり、大量のデータから学習したパターンに基づき、新たなコンテンツ(文章、画像、音声、動画など)を自動的に生成するAIシステムの総称です。例えば、人間と対話できる大規模言語モデル(ChatGPTなど)や、文章から画像を描き出す画像生成AI(Stable Diffusion等)が代表例として挙げられます。

生成AIは2010年代後半より研究が進み、2022年11月のChatGPT公開を契機に世界的なブームとなりました 。一般ユーザがAIを業務や創作に活用できる時代が到来し、テキスト生成、画像生成、動画生成といった多様な用途でビジネスに革新をもたらしています 。これにより第4次AIブームとも言われる新たな潮流が生まれており、AIによる効率化やクリエイティブ分野への応用が急速に拡大しています。

生成AIの日本における社会実装の遅れ

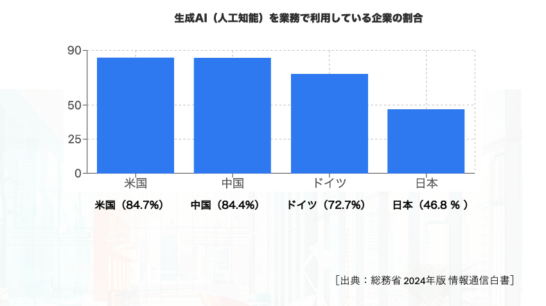

次に、「日本における生成AIの社会実装の遅れ」について考察しました。現在、生成AIに関する主要な技術の多くは米国発であり、日本はその活用においても立ち遅れているのが現状です 。事実、生成AIのビジネス利用は米国では急速に進んでいる一方、日本企業での導入は大きく遅れているとの総務省のデータもあります 。

MicrosoftとLinkedInが2024年5月に発表した調査によれば、日本のAI活用率は主要国中最下位という結果が報告されています 。多くの日本企業で生成AIが業務効率化につながること自体は認識され始めていますが、最新のAI技術を使いこなすノウハウや人材が不足しており、導入に踏み切れていないケースが多いようです 。保守的な企業文化や情報漏えい等への過度な懸念も相まって、新技術の積極活用に慎重になっている側面があります。

一方で、いち早く生成AIを導入した企業は生産効率を飛躍的に向上させ競争力を高めており、未導入企業との間で生産性や利益率に明確な格差が生じ始めています 。このまま国内での活用が遅れると、日本全体の競争力低下につながる懸念もあります 。政府や研究機関もこの状況を重く見ており、日本語に特化した大規模AIモデルの開発支援や、人材育成・ガイドライン整備など社会実装を促進する取り組みを進め始めています。業界・産学官が連携し、遅れを挽回していくことが重要だと強調いたしました。

オンデバイスAIの普及とそれによる変化

続いてのトピックでは、「オンデバイスAI」の普及とそれがもたらす変化について説明しました。オンデバイスAIとは、クラウド(サーバ)に接続せずデバイス上でAI処理を完結できる技術を指します 。従来、多くのAIサービスはクラウド上の巨大な計算リソースを用いて動作していましたが、近年はデバイス自体にAIモデルを内蔵し動作させる試みが進んでいます。

現在既に、その兆候は私たちの身近に現れています。例えばスマートフォンでは、Google社の最新モデル「Pixel 8」において、大規模言語モデルを小型化した「Gemini Nano」が端末内で動作する機能が搭載されました。またApple社も自社のスマートフォン(iPhone)向けに「Apple Intelligence」というオンデバイスAIサービスの展開を予定しており、日本国内でも提供が開始されれば日常的にオンデバイスAIを活用できる環境が一気に広がると期待されています 。

さらに2025年にはパソコン領域においてもオンデバイスAIの普及が本格化すると予測されています。 Microsoft社はWindows PCにおいて生成AI機能をローカルで活用できる「Copilot+ PC」を発表しており、Apple社もMacへの高度なAI搭載を見込んでいます。主要プラットフォームがこぞって対応を進めることで、オンデバイスAI活用のための下地が整いつつあります。

オンデバイスAIが普及することにより、生産現場やモバイルワークなどネットワーク接続が不安定な環境でも安定してAIを利用できるようになるほか、クラウド処理に比べて遅延が小さくリアルタイム性が高い点や、機密データを端末外に出さないためプライバシー保護に優れる点など、多くのメリットがあります 。一方で、「クラウドAIにはできないオンデバイスAIならではの活用方法」を見出すことが、真の普及拡大の鍵を握るとも言われています 。デバイス内で処理する強みを活かし、新たなサービスやユーザ体験の創出につなげられるかが今後の注目ポイントです。

生成AIのリスク管理

「生成AIのリスク管理」についても言及しました。生成AIの活用拡大に伴い、そのリスクを適切に管理・低減することの重要性が各方面で指摘されています。実際、2023年には主要国首脳によるG7サミットでも生成AIのリスクと規制のあり方が議題に取り上げられ、国際的な標準化団体等からガイドラインが公表されるなど、世界が生成AIの潜在的リスクに目を向け始めました 。日本国内においても、経済産業省や総務省がガイドライン策定や企業支援に乗り出しつつあります。

生成AIに関連する主なリスクとして、以下のような点が挙げられます。

誤情報の生成(ハルシネーション)

生成AIはあたかももっともらしい回答を返す一方で、事実に基づかない誤った情報を生成してしまう場合があります。その結果、ユーザーが誤情報を鵜呑みにしたり、AIが作成したフェイクニュースが大衆をミスリードしたりする危険性があります 。社会的・政治的に影響力の大きい分野で誤情報が拡散すると、深刻な結果を招きかねません。

機密情報の漏えい

業務で生成AIを利用する際に、社内の機密データや個人情報を含むプロンプト(AIへの入力指示文)をそのまま外部のAIサービスに送信してしまうと、情報漏えいのリスクがあります 。クラウド型のAIサービスでは入力内容が学習データとして蓄積される場合もあるため、意図せず重要情報が第三者の目に触れる可能性も否定できません。

知的財産・著作権の侵害

生成AIが作り出した文章や画像が、既存の著作物に酷似していたり、学習データに含まれる他者のコンテンツを不適切に模倣している場合、さまざまなリスクが生じます。例えば生成画像が特定のアーティストの作風を無断で模倣しているケースや、生成文章内に転載許可のないテキストが含まれるケースなどが考えられます。

偏った出力・差別表現

AIが学習データのバイアスをそのまま反映し、偏見に満ちた回答や差別的な表現を生成してしまうリスクもあります。企業が対外的なコンテンツ制作に生成AIを使う場合、不適切な出力によってブランドイメージを損ねる可能性もあるため注意が必要です 。

こうしたリスクを踏まえ、本セミナーでは「リスクに対処しながら生成AIを利活用するための方策」についてもお伝えしました。まず、企業としては生成AI利用に関する社内ルール策定が不可欠です。例えば機密情報は入力しない、出力内容の事前チェック体制を設ける、利用可能なサービスやプラットフォームを限定するといったガイドラインを定めるべきでしょう。

また、生成AIの仕組みや限界について社員教育を行い、リテラシーを向上させることも有効です。実際の運用にあたっては、AIが生成した文章や画像に対して人間のレビューとフィードバックプロセスを組み込み、誤りや不適切表現を検知・修正する体制を整える必要があります 。さらに、国内外の法規制やガイドラインの最新動向を注視し、それに沿った形で運用ポリシーをアップデートしていくことが重要です。リスク管理を徹底しつつ生成AIの恩恵を最大化することで、安全かつ効果的なイノベーション推進が可能になると考えられます。

おわりに

以上、NTTコミュニケーションズ様『docomo business Watch』でのセミナー登壇内容についてご報告いたしました。生成AIを取り巻く技術やビジネス環境は日進月歩で変化しており、2025年に向けて今回お話ししたようなトレンドがますます現実のものとなっていくでしょう。本セミナーを通じて、参加者の皆様には最新の動向に関する洞察と、次の一手を考えるヒントを持ち帰っていただければ幸いです。

お招きいただきました、NTTコミュニケーションズ様には心より感謝申し上げます。

コメントを残す