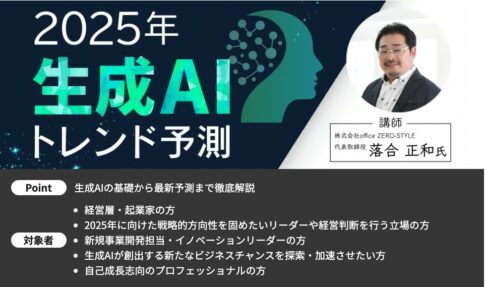

2024年9月18日、奈良中央信用金庫経営研究会様にご招待いただき、「生成AIの現在、そして課題」をテーマに登壇させていただきました。本セミナーでは、生成AIの歴史と発展、活用方法、さらに現状抱える課題について幅広くお伝えしながら、参加者の皆様と意見交換を行いました。以下、講演内容ついてご報告いたします。

生成AIの歴史と発展

まず、講演の冒頭では、生成AIがどのような背景を持ち、どのような経緯を経て現在の形に至ったのかについて概説いたしました。生成AIは、ディープラーニング技術の発展とともに急速に進化してまいりました。初期のパターン認識から始まり、近年では大規模な言語モデルや画像生成技術が登場し、さまざまな分野で応用が進んでいます。過去数年で技術革新が著しく、学術研究のみならず、実用化が一層進展している現状を、歴史的な流れとともに解説いたしました。

生成AIの活用方法とサービス・ツールの紹介

次に、生成AIの具体的な活用方法についてご説明いたしました。企業のマーケティング、コンテンツ制作、カスタマーサポート、さらにはプロダクトデザインに至るまで、生成AIは多様なシーンで革新的な役割を果たしています。講演では、実際に利用可能な生成AIツールやサービス、そしてそれらがもたらすメリットについて、具体例を交えながら紹介しました。たとえば、テキスト自動生成ツールを用いた記事作成支援や、画像生成ソフトウェアによるビジュアルコンテンツの制作、さらにはチャットボットなどの対話型システムが挙げられます。これらのツールは、業務効率化や新規事業の創出に大いに寄与することが期待されるとともに、今後の市場における競争力の鍵を握るものと考えています。

生成AIの課題

しかしながら、生成AIの急速な発展にはいくつかの課題も伴っております。講演では、まず技術的な側面として、生成されたコンテンツの品質管理や、誤情報の生成リスクについて触れました。さらに、著作権やプライバシーの保護、倫理的な問題など、生成AIの利用にあたっては法的・社会的な枠組みの整備が急務であることを強調いたしました。日本においては、他国に比べて社会実装のスピードがやや遅れている現状もあり、企業や研究機関が連携して課題解決に向けた取り組みを強化していく必要性があると考えます。

質疑応答

講演終了後には、活発な質疑応答の時間が設けられ、参加者の皆様からは多くの鋭いご質問をいただきました。参加者の皆様は、生成AIの可能性に対して高い期待を寄せる一方で、その実用化に伴うリスクや社会的影響についても深い関心をお持ちであり、2次会においても建設的な意見交換が行われました。私自身も、これらのご質問を通じて新たな視点を得るとともに、今後の研究や実践に反映していく所存です。

おわりに

今回のセミナー「生成AIの現在、そして課題」において、生成AIの歴史的背景、最新の活用事例、そして抱える課題について幅広くご説明することができました。参加者の皆様との活発な意見交換を通じ、生成AIが今後のビジネスおよび社会に与える影響について改めて認識する機会となりました。奈良中央信用金庫経営研究会様のご厚情に深く感謝申し上げるとともに、今後も生成AIに関する情報発信や議論の場を積極的に提供してまいりたいと考えております。

本日の登壇が、生成AIのさらなる理解と普及、そして今後の技術革新に向けた一助となれば幸いです。

コメントを残す