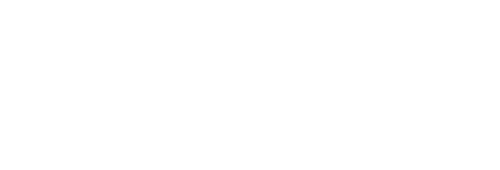

フジテレビの報道番組『Live News イット!』に出演し、「信じた? “星野源さん”の憶測投稿/法的には?」という特集コーナーにて解説を行いましたので、ご報告申し上げます。番組をご覧くださった皆様、ありがとうございました。以下に、当日の解説内容を改めて整理いたします。

目次

問題となった憶測投稿の概要

2024年5月22日夜、暴露系インフルエンサーとして知られる滝沢ガレソ氏がSNS(X〈旧Twitter〉)にある芸能情報を投稿しました 。その投稿内容は、「超有名女優とドラマ共演して電撃結婚した男性歌手がNHKアナウンサーと不倫し、その情報を掴んだ週刊誌に男性歌手の所属事務所が10億円を支払って記事を揉み消した」という衝撃的なものです 。投稿内で実名は挙げられていませんでしたが、この記述から多くの人が人気歌手で俳優の星野源さんを想起しました。その結果、投稿後まもなくSNS上で「この男性歌手は星野源さんではないか?」との憶測が瞬く間に広がりました 。根拠の明示されていない匿名発信の情報でしたが、センセーショナルな内容だったために短時間で大きな話題となったのです。

所属事務所アミューズの迅速な対応

この憶測がインターネット上で拡散したことを受け、星野源さんの所属事務所である株式会社アミューズは素早く公式に対応しました。問題の投稿から約6時間後の5月23日未明、アミューズ法務部は公式Xアカウントに「星野源に関してそのような事実は一切ありません。また、当社が記事をもみ消したという事実も一切ありません」と声明を発表し、今回の噂を真っ向から否定しました 。さらに「当社所属アーティストを名指しし、あるいは名指ししなくても、当社所属アーティストであることが分かるような情報を示して虚偽の事実を摘示、投稿することは名誉毀損その他の違法行為に当たります」と注意喚起し、虚偽の情報拡散・発信について法的措置を検討する方針も示しています 。実際、アミューズ法務部は同日夕方にも再度声明を出し、SNS上で名誉毀損となる内容をリポスト(リツイート)することも違法となり得るとの判例を紹介した上で、ユーザーに対して安易な拡散への警鐘を鳴らしました 。星野源さんご本人も5月23日中にInstagramのストーリー機能で事務所の声明を引用し、「現在SNSやインターネット上で噂されている件に事実は一切ありません。事実無根です」と明言しており、妻で女優の新垣結衣さんも自身のXプロフィール欄に「いま騒がれ噂されている件に事実はひとつもありません」と追記するなど、関係者一丸となって速やかに事実無根であることを周知しました 。

ネット上の反応と憶測拡散の仕組み

今回の投稿に対するネット上の反応は、当初は驚きと興味本位の拡散が中心でした。しかし事務所から明確な否定声明が出された後は、一転して投稿者である滝沢ガレソ氏の対応に批判が集中する展開となりました。

では、なぜこのような根拠不明の情報が短時間でここまで拡散してしまったのでしょうか。その背景には、現代のSNS特有の拡散メカニズムが関係しています。主な要因を整理すると以下の通りです。

発信源の影響力

滝沢ガレソ氏はフォロワー数の多いインフルエンサーであり、「暴露系」として過去にも様々なネタを投稿して注目を集めてきました。影響力の大きなアカウントからの情報は、それだけで瞬時に多数のユーザーの目に留まります。

内容のセンセーショナルさ

今回の投稿内容は有名人の不倫疑惑と隠蔽工作という刺激的なものでした。そのセンセーショナルな内容ゆえに、真偽が不確かでも人々の興味を強く惹き、思わず「真相を知りたい」「共有したい」という心理を煽りました。

匿名性と憶測

投稿自体は実名こそ出していないものの、ヒントとなる情報が散りばめられていたため、受け手は「これは誰のことか?」と推理を始めました。そして「おそらく星野源さんのことだろう」という憶測が生まれると、それが半ば確定情報のように独り歩きしてしまいました。匿名の噂話であっても、具体的な人物像を連想させる内容であれば人々は容易に信じてしまいがちです。

拡散の容易さ

SNS上ではワンクリックでリポスト(リツイート)や共有が可能です。特にTwitter(X)のような拡散力の強いプラットフォームでは、一度火がついた噂は次々とリツイートされ加速度的に拡散します。今回も、「〇〇ではないか?」という推測とともに多くのユーザーが投稿を引用し、またまとめサイトやニュースサイトも話題として取り上げたために、一気に広範囲へ広がりました。

Twitter(X)のアルゴリズムによる拡散

Twitterのアルゴリズムはエンゲージメント指標を重視した推奨システムで、ユーザーのタイムラインに表示する投稿を選別しています 。特に「いいね」や「リツイート」など反応が多い投稿は高く評価され、価値のあるコンテンツとして認識されるため、より多くのユーザーに表示されやすくなります 。このパーソナライズには機械学習(AI)が用いられ、各利用者の過去の行動や類似ユーザーの関心を分析して、エンゲージしそうなツイートをリアルタイムに届けています 。

TwitterではトレンドをAIが分析し自動抽出しています。ツイート総数の多さと短時間での急増率に基づき、「今急に話題になっている」トピックをアルゴリズムが検出してトレンド欄に表示します 。特にごく短期間で投稿が爆発的に増えたハッシュタグやキーワードが優先され、単に長期間人気なだけのテーマよりも 急激なバズ が重視されます 。このようにAIは膨大なデータを解析して拡散の動向を捉え、急速に盛り上がる話題をいち早くユーザーに届ける役割を果たしています。

以上のような要因が重なり、根拠のない情報であっても短時間で真実らしく拡散されてしまうのが現代の情報環境です。一度広まった誤情報を完全に収束させることは難しく、当事者が迅速に否定しても、拡散した噂自体を消し止めるのには時間と労力がかかります。

まとめ

今回出演させていただいた『Live News イット!』の特集では、以上のようにネット発の憶測投稿がもたらす影響や拡散要因について解説いたしました。インターネット上の情報は拡散力が強く、真偽不明のまま独り歩きしてしまう危険性があります。だからこそ、情報発信者はもちろんのこと、受け手である一般のSNSユーザー一人ひとりが「その情報は事実か?拡散して大丈夫か?」と立ち止まって考える姿勢が求められます。企業や著名人に関する噂を目にした際も、公式発表や信頼できる報道が出るまで安易に信じ込まないことが肝要です。また、万一虚偽の情報を見つけた場合でも、それを感情的に拡散・攻撃するのではなく、冷静に対処することがトラブル回避につながります。

今後もこのような問題に関する動向が出ましたら、解説してまいりたいと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

コメントを残す